23.11.2023 . Aktuell – Verbandspolitik . VTF

DOSB-Presse: Kommentar 47/2023, 21.11.2023

Safe Sport. Ein Zukunftsplan und eine Roadmap!? Brauchen wir das?

In Bremerhaven steht ein Tennistrainer wegen langjähriger sexueller Übergriffe vor Gericht, im Ruhrgebiet wird ein Judotrainer nach Missbrauch von 23 Kindern zu neun Jahren Haft verurteilt, der Deutsche Schwimmverband zahlt dem Olympiazweiten im Wasserspringen Jan Hempel 600.000 Euro als Schadensersatz und Schmerzensgeld für jahrelangen Missbrauch durch seinen Trainer. Allein die Schlagzeilen aus Oktober 2023 scheinen zweierlei zu belegen: Sexualisierte Gewalt und Missbrauch existieren quer durch die Sportarten und die Republik, und scheinbar funktionieren auch Meldung und Verfolgung, zumindest in diesen Fällen. Wozu dann noch ein Zentrum für Safe Sport, aktuell vom BMI mit einer Roadmap auf den Weg gebracht, und ein Zukunftsplan für Safe Sport, der von der DOSB-Mitgliederversammlung Anfang Dezember verabschiedet werden soll?

Bei näherer Betrachtung der aufgeführten Fälle werden jedoch die bestehenden Defizite und der hohe Bedarf an weiteren Maßnahmen deutlich. Jahrelanger Missbrauch gedeiht in einem naiv-verantwortungslosen Umfeld, wo Erfolg den Machtmissbrauch übertüncht, so dass niemand hinter die Fassade schaut, manche es auch gar nicht so genau wissen wollen. Und Jan Hempel musste sich den Medien offenbaren, weil er keine unabhängige Stelle fand, der er sich anvertrauen konnte.

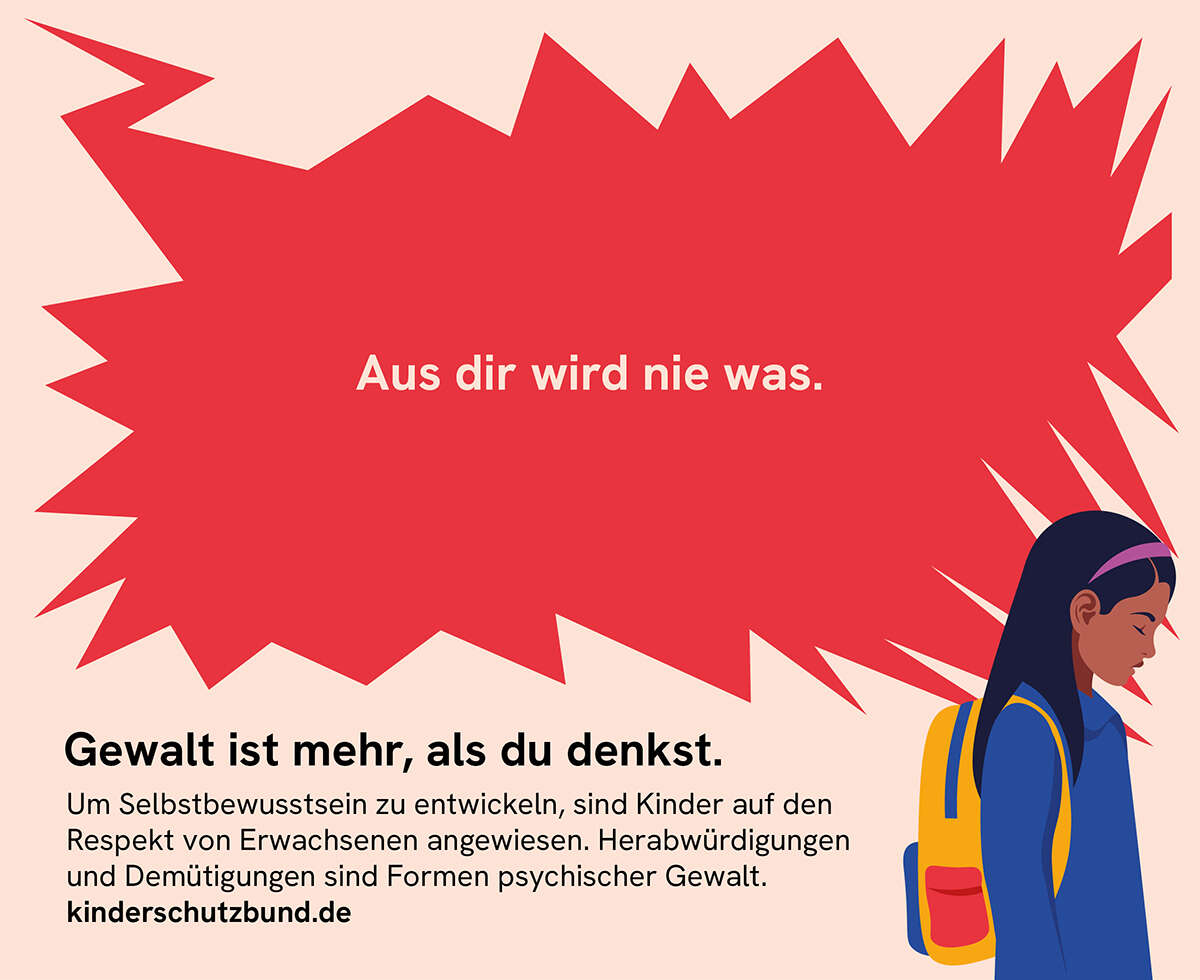

Um wirksam Gewalt, sexuelle Übergriffe und Missbrauch zu verhindern oder frühzeitig aufzu-decken, und den Betroffenen effektive Hilfe zu gewähren, braucht es im Dschungel des deutschen Sportvereins- und Verbandswesen ein Bewusstsein für die Mechanismen der Ausnutzung von Machtgefälle und Abhängigkeiten. Ausnahmslos alle, wo auch immer sie im Sport ehren- oder hauptamtlich tätig sind, müssen sich über eng verstandene Zuständigkeits-grenzen hinweg in der Verantwortung sehen für den Schutz vor jeglicher Art von Diskriminierung und Gewalt. Das schließt Eltern und die Athlet*innen selbst mit ein.

Der Zukunftsplan Safe Sport, in einem partizipativen Prozess im organisierten Sport entwickelt, betont dementsprechend die originäre Verantwortung der Vereine und Verbände und zeigt auf, wie die derzeit bestehenden Lücken hin zu einem umfassenden Netzwerk für einen sicheren Sport gefüllt werden können. Der strategische Ansatz ermöglicht einen systematischen Aufbau in den kommenden Jahren und kann als Anknüpfungspunkt für Förderbedingungen und staatliche Unterstützung dienen. Allein mit der Errichtung eines von den Sportorganisationen unabhängigen Zentrums für Safe Sport ist es nämlich nicht getan. Im Gegenteil: Ein isoliertes Safe Sport-Zentrum, das nicht auf einer soliden Basis von Aktivitäten zum Schutz vor Gewalt auf allen Ebenen der Sportorganisationen aufsetzt, könnte schnell zu einem Feigenblatt für die Verantwortlichen in Politik und Sport verkommen. Deshalb ist die umfassende Verantwortungs-übernahme der Sportorganisationen für einen sicheren, diskriminierungsfreien Sport ebenso nötig wie eine unabhängige, externe Institution, die unterstützt, evaluiert und eingreifen kann, wenn Sportverbände unzureichend tätig werden. Dabei ist ein Trauma-informierter Ansatz zentral, der in der bisherigen Vorgehensweise des Bundesinnenministeriums beim Stakeholder-Prozess zur Entwicklung eines Zentrums für Safe Sport leider verloren ging, was ein vertrauensvolles und konstruktives Miteinander in der Sache eher behindert als gefördert hat.

Der Zukunftsplan Safe Sport sieht das Zentrum als „wichtigen Beitrag der staatlichen Akteure, um insbesondere unabhängige Hilfen für Betroffene sowie Expertise in der Aufarbeitung aufzubauen und anzubieten“. Es ist die Bringschuld des BMI, nunmehr eine solche Einrichtung systematisch und rechtssicher aufzubauen und parallel dazu gemeinsam mit DOSB und dsj die Verzahnung mit dem Netzwerk für sicheren Sport in Verbänden und Vereinen zu definieren. Das setzt allerdings eine vertrauensvolle und sachorientierte Zusammenarbeit von Staat, Sport und weiteren Stakeholdern voraus, an der es in den vergangenen Monaten leider gemangelt hat. Für Misstrauen der zentralen Akteure untereinander ist das Ziel des sicheren, gewalt- und diskriminierungsfreien Sports zu wichtig! Deutschland braucht eine wohldurchdachte, solide Safe Sport – Architektur mit einer klaren Verantwortungs- und Aufgabenteilung zwischen Sport und Staat. Der Zukunftsplan Safe Sport von dsj und DOSB liefert wichtige Ansatzpunkte, die Entwicklung im Sport in den nächsten Jahren dahingehend zu steuern, sofern den Worten auch Taten folgen. Die Roadmap des BMI-Stakeholder-Prozesses für ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport enthält wichtige Leitplanken, lässt aber noch juristische Fragen offen. Diese sachorientiert, umfänglich und partnerschaftlich zu klären, sollte das gemeinsame Ziel von Staat und organisiertem Sport sein.

Es braucht also beides: Einen Zukunftsplan von DOSB und dsj sowie eine Roadmap für eine unabhängige Clearingstelle. Aber vor allem braucht es ein sachorientiertes Aufeinander-zu-Gehen von Staat und DOSB, damit Gewalt und Machtmissbrauch im Sport wirksam bekämpft werden und Betroffene die nötige Hilfe bekommen.

Bettina Rulofs und Sylvia Schenk

Hilfe für Betroffene sexualisierter Gewalt

DOSB beteiligt sich auch künftig am „Ergänzenden Hilfesystem“ (EHS)

(DOSB-PRESSE) Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird sich stellvertretend für den gemeinnützigen organisierten Sport auch künftig am „Ergänzenden Hilfesystem“ (EHS) für Betroffene sexualisierter Gewalt beteiligen. Dies haben der DOSB und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in einer Folgevereinbarung beschlossen.

Die neue Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft und läuft bis zum 31. Dezember 2025. Die Vereinbarung enthält eine wichtige Botschaft für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kindheit im Sport. So wurde mehrfach von Betroffenen berichtet, dass die Gesamtbearbeitungsdauer der Anträge zu langwierig sei. Der DOSB, der selbst die bei ihm eingegangenen Anträge schnellstmöglich und in der vorgegebenen Frist bearbeitet, hat sich dafür eingesetzt, dass es in der Folgevereinbarung mit dem BMFSFJ nun heißt: „gemeinsam eine Regelbearbeitungszeit von drei Monaten für alle Fallgestaltungen“ anzustreben.

Das EHS finanziert Leistungen, die von den gesetzlichen Hilfesystemen nicht oder nicht gemäß den Bedürfnissen der Betroffenen geleistet werden. Betroffene können über das EHS-Sachleistungen zur Abmilderung von Folgebeeinträchtigungen sexualisierter Gewalt beantragen. Das können zum Beispiel Therapien, medizinische Dienstleistungen oder Bildungsmaßnahmen sein, die von den gesetzlichen Hilfesystemen nicht, nicht mehr oder nicht in ausreichendem Umfang finanziert werden. Es können Leistungen bis zu 10.000 Euro beantragt werden.

Im Zeitraum vom 2. Oktober 2021 (dem Inkrafttreten der aktuellen Folgevereinbarung) bis zum 1. Oktober 2023 hat der DOSB 23 Fälle zur Bearbeitung erhalten. Davon hat ein Großteil (20 Fälle) Sachleistungen in Höhe von insgesamt 65.399,99 Euro erhalten. Lediglich drei Fälle mussten abgelehnt werden, da es keinen Bezug zum organisierten Sport gab.

Der DOSB hatte bereits 2015 und zuletzt 2022 aus einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus eine Vereinbarung mit dem BMFSFJ im Namen des organisierten Sports zur Beteiligung am EHS geschlossen.

Die Antragstellung zum Ergänzenden Hilfesystem erfolgt über die Geschäftsstelle Fonds Sexueller Missbrauch: https://www.fonds-missbrauch.de/antragstellung

FAQs zum Ergänzenden Hilfesystem für Betroffene von sexualisierter Gewalt

QUELLE: DOSB-Presse: Kommentar 47/2023, 21.11.2023